L’ espèce d’ espace

Entretien avec Daniel Delville (Argus Magazine n°2, p.42 et 43, Déc./Janvier 1997)

Daniel Deville pour Argus Magazine : Pourquoi dessinez-vous des paysages extrêmement dépouillés, fait d’un calme presque insoutenable ?

Pierre Clemens : Les choses sont venues petit à petit, presque d’elles-mêmes si je puis dire. La simplicité me fascine, le presque rien, tout ce qui est dénué, réduit à sa plus simple formulation. Et puis, après avoir été formé à un enseignement du corps, de la chair pour la chair, je ne supporterais pas l’ombre d’un pied ! Ainsi mes “espèces d’espaces” sont ils “dénués de nus”. Pas même un chien errant, rien que de la rocaille et du souffre… Une phrase de Duchamp me vient à l’esprit : “Tout l’effort de l’avenir serait d’inventer, par réaction à ce qui ce passe maintenant, le silence, la lenteur et la solitude”.

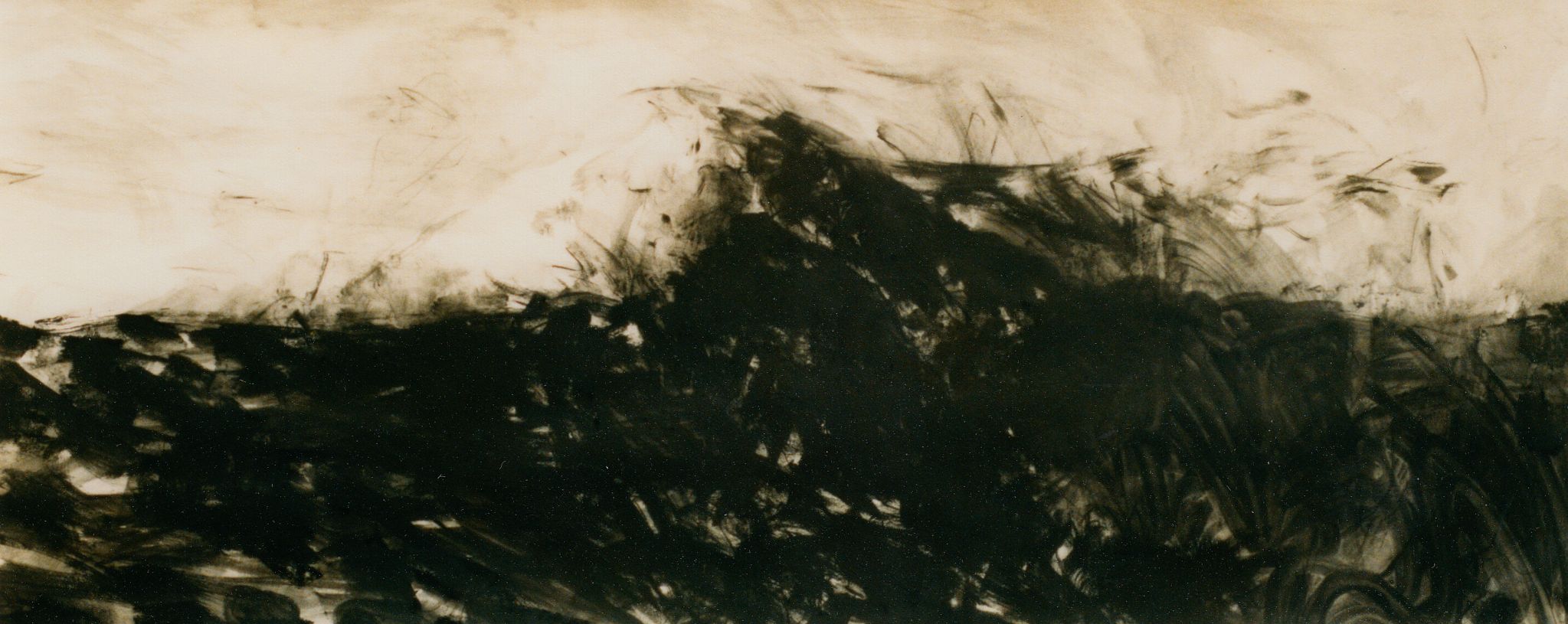

Argus : Vous développez dans vos tableaux, vos dessins, des espaces extrêmement noirs quasi apocalyptiques, est-ce une noirceur de l’esprit ?

P. Clemens : Plutôt un envoûtement pour le noir… C’est vrai qu’une forme de désolation s’inscrit à chaque fois. Mais je pense néanmoins qu’il ne s’agit pas là d’un aspect de ma démarche. Que du contraire, lorsque je travaille, la plupart du temps, avec des matériaux profondément noirs et mats, j’ai l’impression de tracer des lignes d’énergies. Tel un volcan sombre, il n’en est pas moins apte à une déflagration soudaine. J’aime le dicton chinois qui dit : ” je n’imite pas la nature, je travaille comme elle”, et même un paysage, confiné à l’horizontalité la plus astreignante, se doit de donner le sentiment d’une énergie incalculable.

Argus : D’un dessin à l’autre est-ce que vous pouvez établir une ligne de conduite, un fil d’Ariane ?

P. Clemens : C’est assez difficile à dire… Nous sommes tous fait d’un caractère changeant, les choses sont en mouvement, dans une instabilité de principe. S’il y aurait une règle, c’est qu’il n’y en a pas… Et je me sers de tout cela. Équilibre, déséquilibre. C’est ce qui s’est passé dans la présentation de mon dernier travail à la Maison de l’Art Actuel à Bruxelles, qui était la mise en scène d’un impossible, à savoir la réunion d’un paysage noir et instable, et en face, à quelques mètres, une grille de rapport qui avait pour rôle de clarifier la situation et tenté l’impossible.

Argus : En 1994, vous avez participé à la manifestation “La Ville”, au Centre Georges Pompidou à Paris. Quel a été votre approche vis-à-vis de ce thème, et comment avez-vous fait le lien ?

P. Clemens : Dans mon travail présenté à cette occasion, la ville était à bien des aspects, le lieu des énergies, ressemblant en cela au paysage qui m’habite. J’y ai trouvé une solitude similaire. Mon point de vue sur la ville était disons existentiel, et le point de vue est une valeur essentielle dans mon travail. La différence entre la ville et le paysage, est que cette première projette en moi une fantasmagorie faite d’abandons, d’injures visuelles.

Pour le paysage, le phénomène est inverse. La surface du papier est le point de recueillement, la surface de projection proprement dite, de mon univers. J’y exaltais de manière confidentielle des brouillons d’espaces.

Argus : Ces espaces ne sont pas, ce que l’on peut à proprement dire “séduisant”. J’ai l’impression que la laideur vous enchante plus ?

P. Clemens : Il est vrai qu’une de mes obsessions est d’arriver à produire des paysages “monstrueux”… Non pas dans un style monstrueux, ce qui serait une faiblesse évidente, mais comme une remise en question de l’espace traditionnel du paysage, une forme d’espace existentiel comme je J’ai déjà dit. Ce qui peut paraître antinomique au sens où -monstrueux- désigne un état lié à la moralité, à l’humain. La nature n’est pas monstrueuse, elle est ce qu’elle est, c-à-d. nature “innocente”, sans projet néfaste. Ainsi, le paysage serait pour moi l’occasion de donner à cette nature, une réelle humanité. Une manière d’y projetter réellement l’humain, donc par la forçe des choses moi même, dans la perspective du paysage. Et c’est là, l’aspect essentiel de mon travail, c’est que le paysage est pour moi un autoportrait. Une nature travaillée, qui fait que le volcan est l’image emblématique qui s’est imposée à moi. Non pas que je me perçoive comme monstrueux, mais je ressens dans ce genre d’univers, des projets plus riches, plus ouverts. C’est au cour d’un séjour de quatre mois passé à Athènes en 1995, que les volcans ont fait leur apparitions dans mon travail. Ensuite, il y eut les visites de l’île de Santorin, de ces énormes plaques noirs montées en pièces et comme découpées à la hache.